Полностью автоматический заводы

Автоматизация производства, особенно в сфере отбора проб и управления производственными процессами – это не просто тренд, это необходимость для выживания на современном рынке. Многие сейчас говорят о создании полностью автоматических заводов, как о панацее от всех бед, о снижении затрат и повышении эффективности. Но, как всегда, реальность оказывается более сложной и нюансированной. Что на самом деле подразумевается под этим термином, какие проблемы возникают на пути к полной автоматизации, и стоит ли вообще стремиться к такой цели? Попробую поделиться своим опытом и наблюдениями, не претендуя на абсолютную истину.

Что подразумевается под 'полностью автоматическим заводом'?

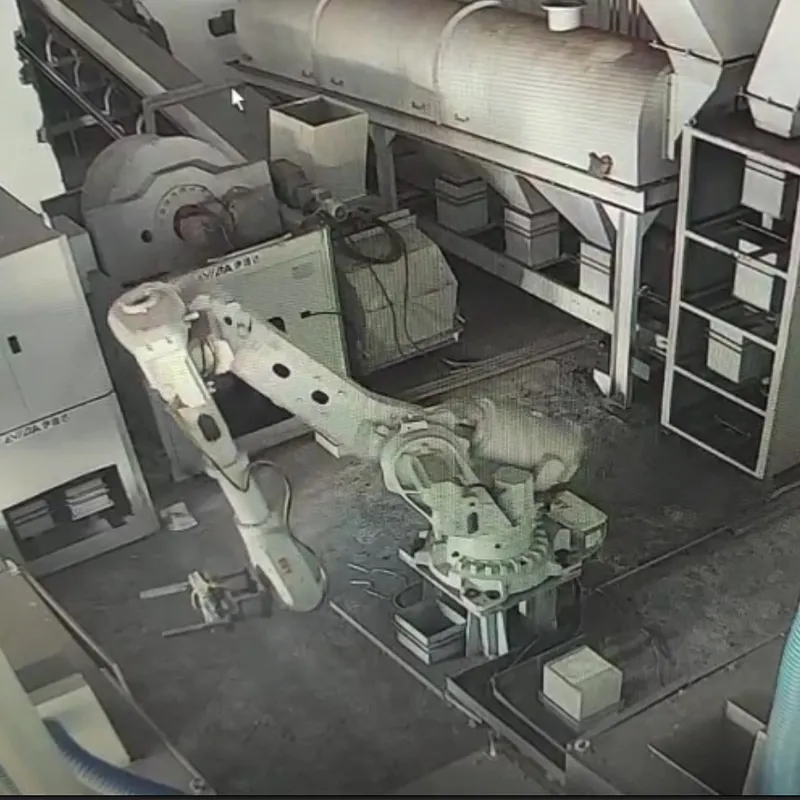

Начнем с определения. Под полностью автоматическим заводом я понимаю производственную линию, которая функционирует с минимальным участием человека в процессе производства, от загрузки сырья до упаковки готовой продукции. Это не просто автоматизация отдельных операций, а комплексная интеграция всех этапов производства, включающая в себя: роботизированные манипуляторы, системы машинного зрения, датчики контроля качества, автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) и, конечно, мощные системы сбора и анализа данных. Теоретически, весь производственный цикл может управляться централизованной компьютерной системой без необходимости вмешательства оператора.

Важно понимать, что полное отсутствие человека – это скорее идеал, чем реальность. Даже самые продвинутые системы требуют периодического обслуживания, мониторинга и оперативного реагирования на нештатные ситуации. И, конечно, необходимо наличие высококвалифицированных специалистов для настройки и оптимизации процессов.

От 'умного' оборудования к 'автономной' системе

Сейчас мы видим, что многие компании внедряют 'умное' оборудование – станки, роботов, датчики, которые обладают возможностями самодиагностики и самооптимизации. Но это еще не полностью автоматический завод. Ключевое отличие – это интеграция всех этих элементов в единую, саморегулирующуюся систему. Необходимо, чтобы оборудование могло обмениваться данными, координировать свои действия и адаптироваться к изменяющимся условиям производства. Это требует разработки сложных алгоритмов управления и использования технологий искусственного интеллекта.

В качестве примера можно привести внедрение роботизированных систем в фармацевтической промышленности. Роботы могут выполнять сложные операции по смешиванию, дозированию и упаковке лекарственных препаратов с высокой точностью и скоростью. Однако, для обеспечения качества продукции, необходимо наличие системы контроля, которая отслеживает каждый этап производства и автоматически останавливает процесс при обнаружении отклонений. Такая система может быть реализована на базе систем машинного зрения и датчиков контроля температуры и влажности. Как я видел на практике, даже внедрение такого, казалось бы, простого решения требует значительных инвестиций в инфраструктуру и обучение персонала.

Проблемы и вызовы на пути к полной автоматизации

Переход к полностью автоматическим заводам – это не только техническая, но и организационная задача. Основные проблемы, с которыми сталкиваются компании, включают в себя: высокие капитальные затраты, необходимость переквалификации персонала, сложность интеграции различных систем, обеспечение кибербезопасности и необходимость постоянного обновления оборудования и программного обеспечения.

Особенно остро стоит вопрос квалификации кадров. Для работы с полностью автоматическими заводами требуются специалисты, обладающие знаниями в области робототехники, программирования, автоматизации и систем искусственного интеллекта. К сожалению, на рынке труда наблюдается дефицит таких специалистов, что приводит к росту заработной платы и усложнению процесса найма.

Интеграция legacy-систем

Часто у компаний уже есть устаревшее оборудование и системы, которые несовместимы с современными технологиями автоматизации. Интеграция таких legacy-систем – это сложная и дорогостоящая задача, требующая разработки специальных интерфейсов и программного обеспечения. В некоторых случаях может потребоваться полная замена устаревшего оборудования, что значительно увеличивает затраты на модернизацию производства.

Например, в одном из проектов, над которым мы работали, необходимо было интегрировать старые производственные линии с современными роботами и системами контроля качества. Это оказалось значительно сложнее, чем мы предполагали изначально. Пришлось разрабатывать специальные алгоритмы для обмена данными между различными системами и адаптировать существующее программное обеспечение. В результате, project duration увеличился на несколько месяцев, а бюджет – на 15%.

Практический опыт: пример успешной автоматизации

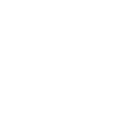

Несмотря на все сложности, существует множество примеров успешной автоматизации производства. Например, компания AО Цзянсу Ивэйда Умные Технологии (https://www.evidasampling.ru), специализируется на автоматизированных системах отбора проб, и их решения демонстрируют высокую эффективность и надежность. Они разработали полностью автоматическую систему отбора проб для фармацевтической промышленности, которая позволяет снизить количество ошибок и повысить скорость производства. Их оборудование интегрировано с системами контроля качества и управления технологическими процессами, что обеспечивает полный контроль над производственным циклом.

У них есть опыт внедрения решений в различных отраслях, включая фармацевтику, пищевую промышленность и химическую промышленность. Они также предоставляют услуги по разработке и внедрению индивидуальных решений, адаптированных к потребностям конкретного заказчика. Их подход основан на комплексном анализе производственного процесса, разработке оптимальной автоматизированной системы и обучении персонала.

Перспективы развития: горизонты полностью автоматических заводов

В будущем полностью автоматические заводы будут становиться все более распространенными. Развитие технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и роботизации позволит создавать более интеллектуальные и автономные производственные системы. Ожидается, что в ближайшие годы мы увидим появление новых типов роботов, которые смогут выполнять более сложные задачи, а также развитие систем машинного зрения и датчиков контроля качества, которые позволят обеспечить более высокий уровень контроля над производственным процессом.

Важным трендом будет развитие концепции 'умного производства' (Industry 4.0), которая предполагает интеграцию всех этапов производства в единую информационную сеть. Это позволит компании получать в режиме реального времени информацию о состоянии производственных процессов и принимать оперативные решения для оптимизации производства. И, конечно, необходимо уделять внимание вопросам кибербезопасности, чтобы защитить производственные системы от внешних угроз.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Система отбора и пробоподготовки на головке ленточного конвейера

Система отбора и пробоподготовки на головке ленточного конвейера -

Система управления электрооборудованием

Система управления электрооборудованием -

Валковая дробилка

Валковая дробилка -

Роботизированный пробоподготовительный комплекс для агломерата

Роботизированный пробоподготовительный комплекс для агломерата -

Система пробоподготовки для промышленных роботов в угольной промышленности

Система пробоподготовки для промышленных роботов в угольной промышленности -

Система пробоподготовки для промышленных роботов в коксовой промышленности

Система пробоподготовки для промышленных роботов в коксовой промышленности -

Высокоточный интеллектуальный столбчатый ленточный весоизмеритель

Высокоточный интеллектуальный столбчатый ленточный весоизмеритель -

Автоматическая аналитическая система с пластинчатым расплавом

Автоматическая аналитическая система с пластинчатым расплавом -

Система отбора и пробоподготовки в вагонах автомобильных кузовов мостового типа

Система отбора и пробоподготовки в вагонах автомобильных кузовов мостового типа -

Система пробоподготовки для промышленных роботов в горнодобывающей промышленности

Система пробоподготовки для промышленных роботов в горнодобывающей промышленности -

Дробилка челюстная

Дробилка челюстная -

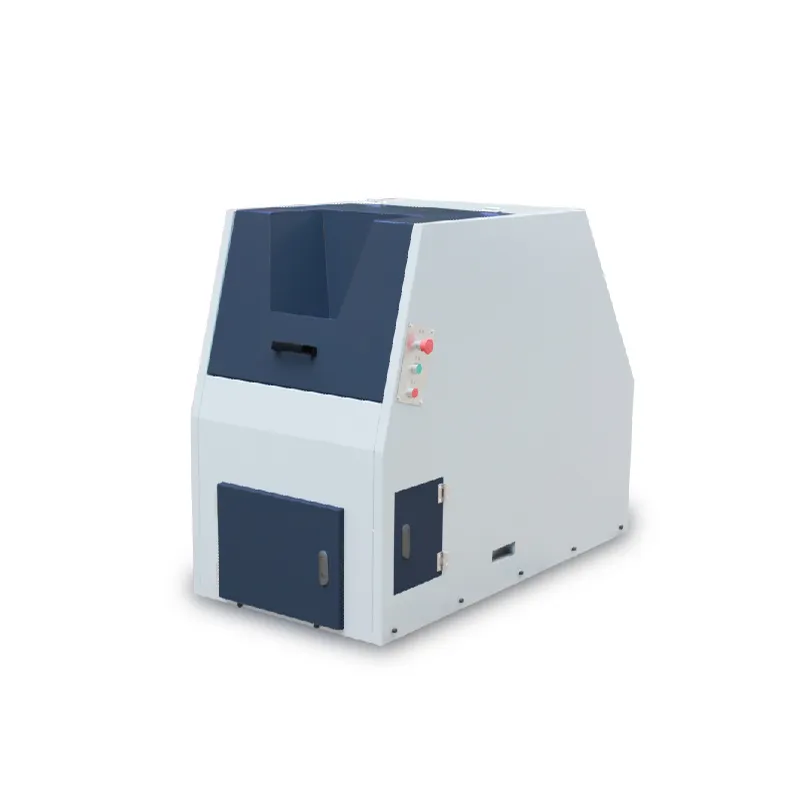

Шлифовальная машина

Шлифовальная машина

Связанный поиск

Связанный поиск- Дробилка измельчитель производители

- Дробилка молоткова завод

- Головной ленточный пробоотборник конвейера производители

- Дробилка заводы

- Молотки молотковых дробилок производители

- Система отбора и пробоподготовки производители

- Спеченная рудна заводы

- Ротационный прободелитель заводы

- Шлифовальная машина производители

- Промышленные роботы автоматизация